Espèces prioritaires en Limousin de la déclinaison du PNA en faveurs des papillons de jour en Nouvelle-Aquitaine

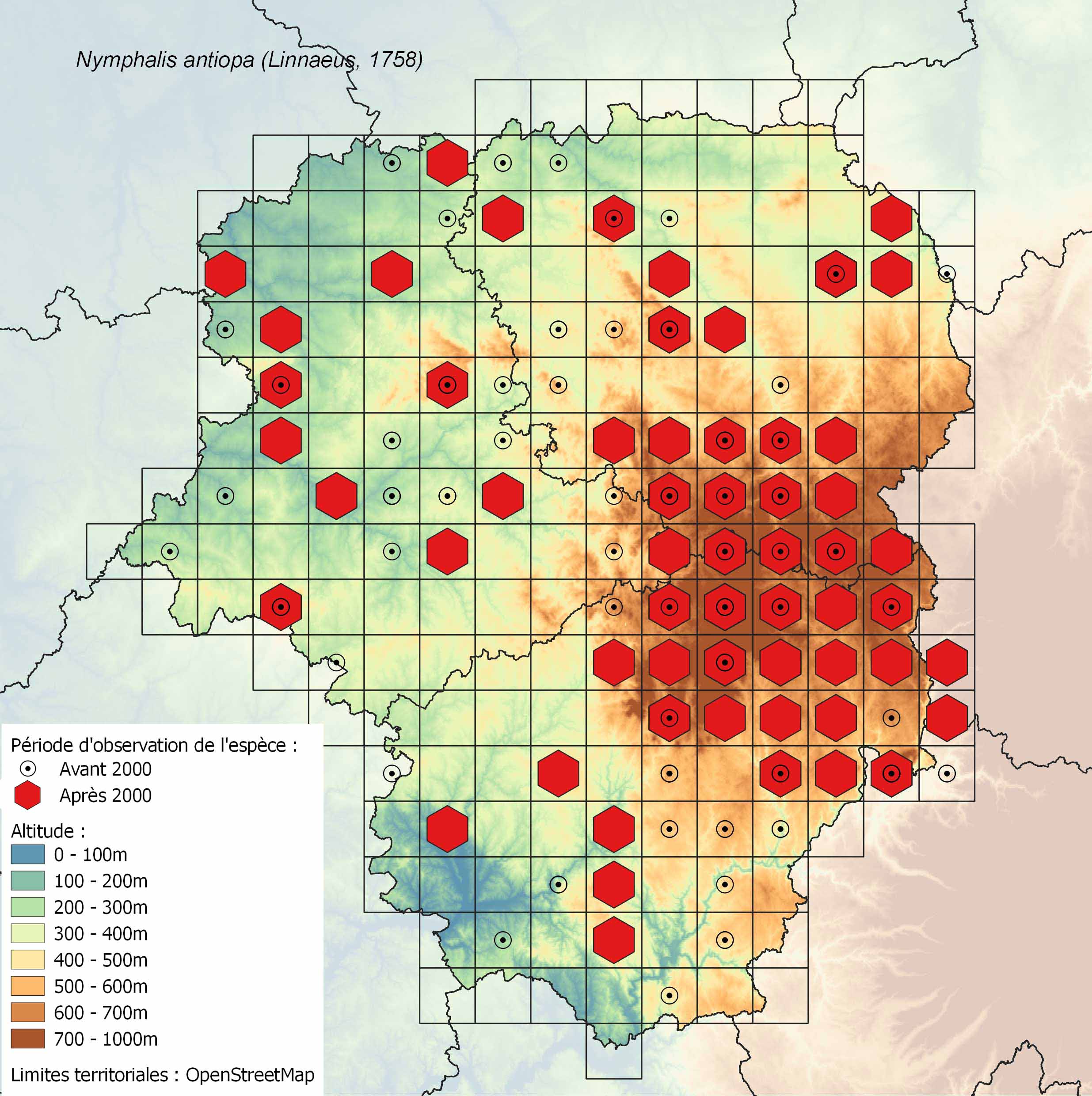

Statuts : Liste rouge Europe : LC (Préoccupation mineure) / Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)

Répartition en Limousin : essentiellement sur le plateau de Millevaches, beaucoup plus dispersé ailleurs.

Tendances d’évolution : semble en régression, sans atteindre le niveau de déclin observé au niveau national dans les régions de plaine.

Menaces : intensification des pratiques sylvicoles, élimination des essences non valorisables comme les Saules et les Bouleaux. Le réchauffement climatique ?

Phénologie : de juillet à mai/juin en année n+1. Longue diapause de l’imago durant les périodes estivale, automnale et hivernale. Imago surtout visible au printemps.

Biologie : pontes groupées en manchons autour des rameaux. Chenilles grégaires vivant dans une toile communautaire. L’imago butine peu et préfère la sève des arbres, le miellat des pucerons ou les fruits fermentés.

Plantes-hôtes : Saules (Salix sp.) et Bouleaux (Betula sp.).

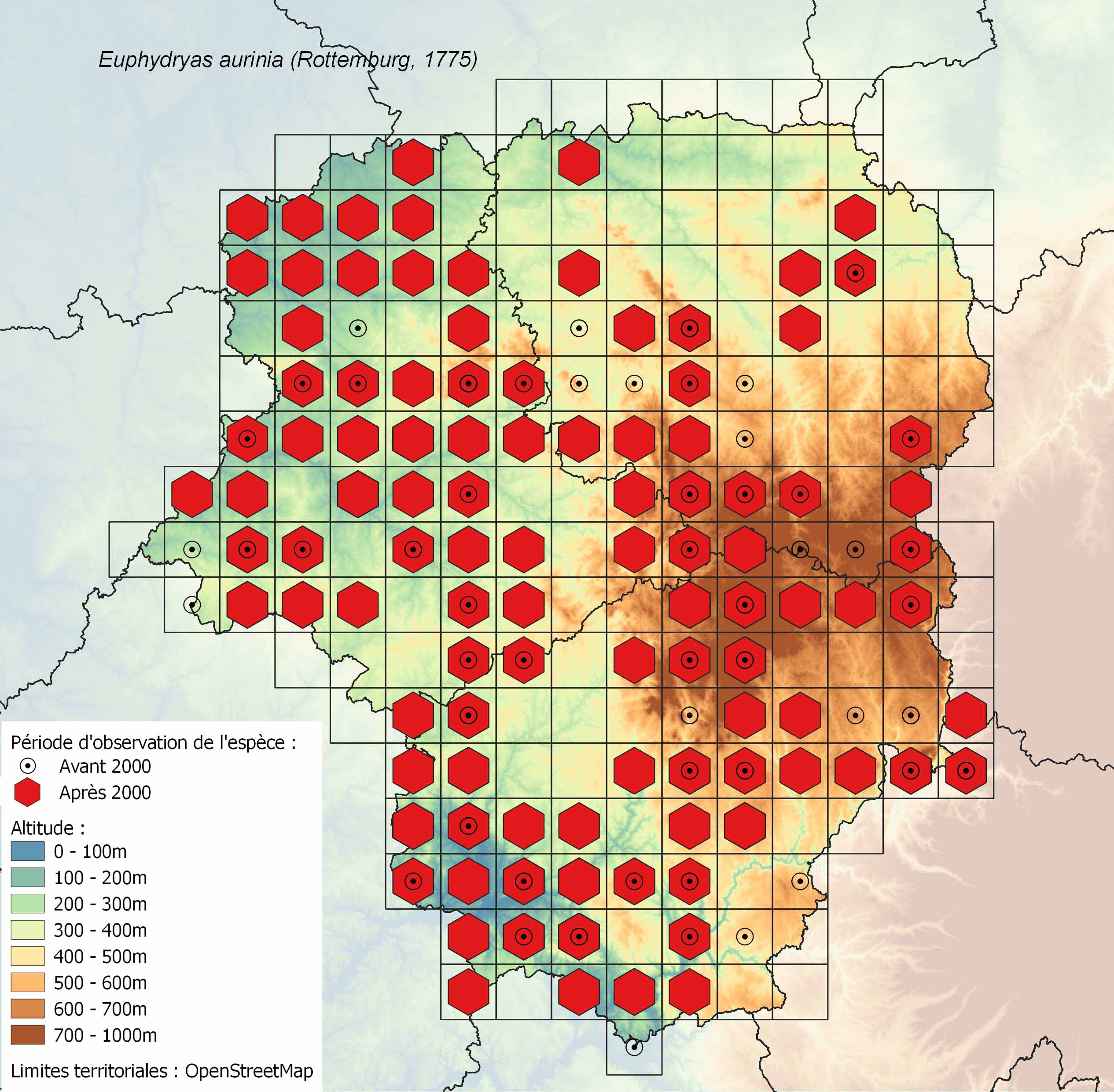

Statuts : Directive Habitats Faune-Flore, annexe II. Protection Nationale, article 3. LR Europe : LC (Préoccupation mineure). LR France : LC (Préoccupation mineure)

Répartition en Limousin : espèce assez commune pouvant présenter une certaine abondance sur certaines stations. Néanmoins, elle n’est pas présente partout, plus rare et localisée notamment dans le Nord et l’Est de la Creuse. Effectifs fluctuants d’une année sur l’autre.

Tendances d’évolution : relative stabilité. Les prospections menées dans le cadre du PNA depuis 2021 ont même permis de découvrir de nouvelles stations. Mais la vigilance est de mise.

Menaces : enfrichement naturel suite à une déprise agricole, plantations, drainage, pâturage, fauche inadaptée. Menaces pouvant avoir un impact direct sur les chenilles au long cycle de vie ou sur la plante-hôte par modification ou destruction de l’habitat.

Phénologie : en plaine de début mai à fin juin avec un pic de la mi-mai à la mi-juin ; en altitude de juin à fin juillet.

Biologie : ponte en amas sur le dessous des feuilles. Les chenilles vivent en communauté dans leurs premiers stades et leurs nids de cocons de soie sont facilement visibles entre fin août et début octobre. Les chenilles hivernent à la base de la plante-hôte et reprennent leur activité de nourrissage au printemps. Elles changent de couleur, devenant noires, et sont solitaires. Nymphose en avril.

Plantes-hôtes : pour l’écotype des prairies et landes humides, la Succise des prés (Succisa pratensis), et pour l’écotype des prairies sèches (en Corrèze), les Knauties (Knautia arvernensis, K. arvenses) et la Scabieuse colombaire (S. colombaria).

.

.

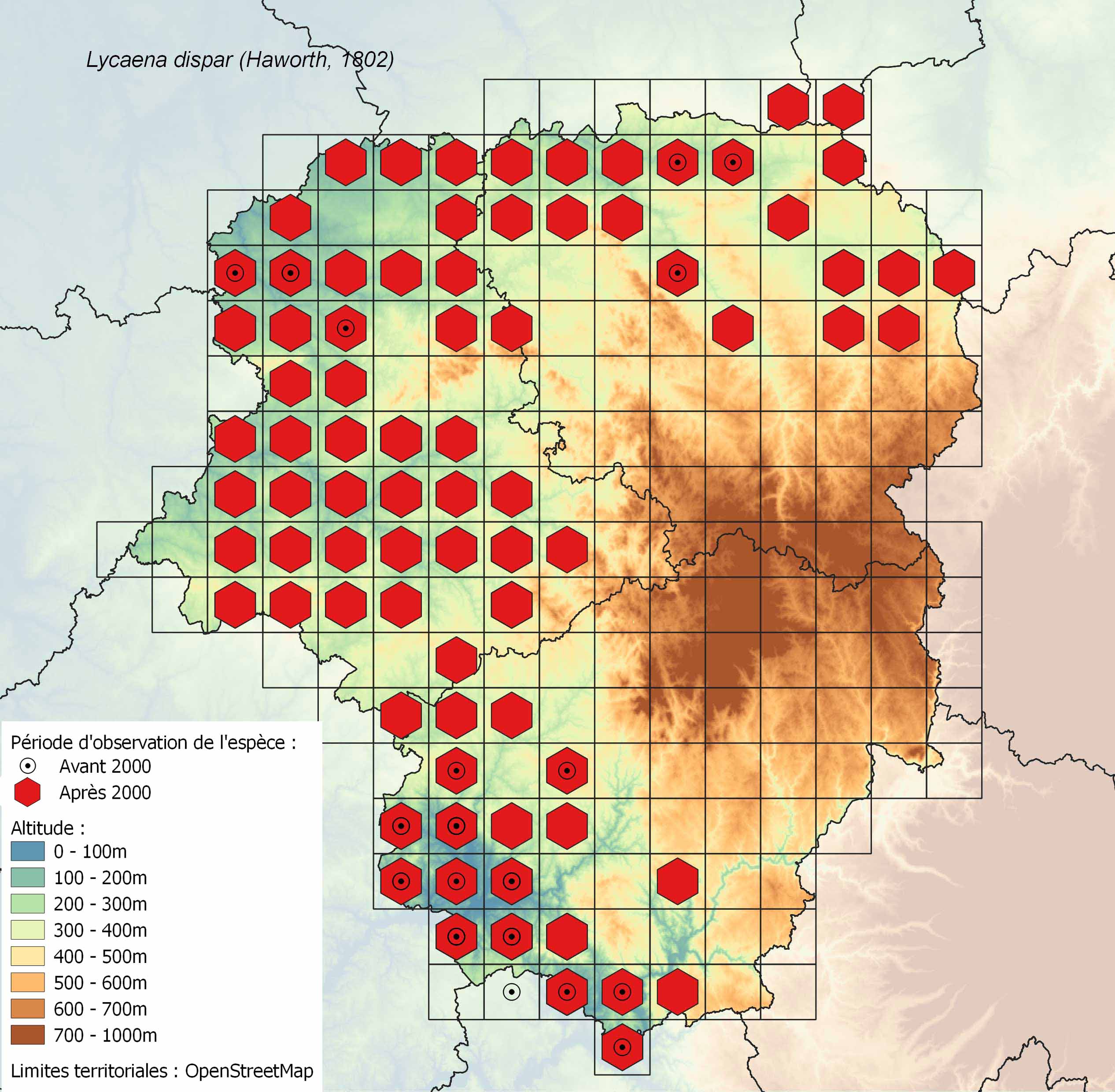

Statuts : Directive Habitats Faune-Flore, annexes II et IV. Protection Nationale, article 2. LR Europe : LC (Préoccupation mineure). LR France : LC (Préoccupation mineure). Espèce déterminante ZNIEFF.

Répartition en Limousin : dans les habitats prairiaux de fonds de vallées à des altitudes inférieures à 500 m. Espèce absente du plateau de Millevaches.

Tendances d’évolution : stable ou en légère augmentation, fluctuante selon les années en fonction des conditions météorologiques.

Menaces : les perturbations affectant ses habitats : drainages des zones humides, fauchages précoces, mises en culture. La Trame Verte, qui favorise les continuités écologiques, est un élément important pour cette espèce qui se déplace facilement, lui permettant de coloniser de nouveaux habitats.

Phénologie : deux pics d’observations, le premier en mai/juin, le second en août. Quelques individus de troisième génération peuvent parfois être observés de manière exceptionnelle en septembre/octobre. Les œufs et les chenilles peuvent être recherchés sur l’ensemble de la saison.

Biologie : l’espèce apprécie les milieux fleuris car elle butine beaucoup. Les œufs sont pondus individuellement ou à plusieurs sur la face supérieure des feuilles. L’hivernation se fait au stade de jeune chenille de 1er ou 2e stade. Celle-ci peut supporter une immersion de plusieurs jours.

Plante-hôte : la Patience crépue (Rumex crispus).

Statuts : LR Europe : LC (Préoccupation mineure). LR France : LC (Préoccupation mineure). Espèce déterminante ZNIEFF.

Répartition en Limousin : uniquement sur le Causse corrézien, en limite d’aire de répartition (espèce méridionale).

Tendances d’évolution : si les effectifs sont variables d’une année sur l’autre, l’espèce semble bien se maintenir, mais uniquement sur les zones ouvertes où peut pousser sa plante-hôte.

Menaces : essentiellement la fermeture du milieu avec l’enfrichement naturel suite à la déprise pastorale ; le pâturage (mais il a quasiment disparu du secteur) et la fauche pendant la période d’activité de la chenille au printemps en mars/avril (période où les fauches sont heureusement rares).

Phénologie : une seule et courte génération, de la mi-mai à fin juin avec un pic début juin.

Biologie : les œufs sont pondus à l’unité. La femelle adopte un comportement particulier en enfonçant les œufs dans le sol au pied d’une Filipendule. Elle peut aussi les déposer sur le sol ou sur la tige de la plante à sa base. La chenille hiverne dans l’œuf et n’en sort qu’au printemps pour effectuer son développement.

Plante-hôte : la Filipendule (Filipendula vulgaris)

Statuts : Directive Habitats Faune-Flore, annexe IV. Protection Nationale, article 2. LR Europe : VU (Vulnérable). LR France : NT (Quasi-menacée).

Répartition en Limousin : localisée sur le Causse corrézien, sur plusieurs communes au sud de Brive (connaissance actuelle). La forêt de Couzage sur la commune de Chasteaux abrite une population importante.

Tendances d’évolution : espèce non connue du Limousin au XXe siècle, la première mention d’observation date de 2002. La Bacchante est probablement arrivée du Lot et de la Dordogne voisins, où les populations ont tendance à progresser. L’espèce profite des boisements clairs (chênaies pubescentes) dont la surface a beaucoup progressé suite à la déprise pastorale.

Menaces : la fermeture des milieux et la densité du couvert végétal, les entretiens intensifs des lisières (lieux de ponte de l’espèce), le manque de connectivité entre les sites (même si les femelles en quête de nouveaux territoires sont capables de se déplacer à 3 km du site où elles ont émergé).

Phénologie : une seule et courte génération de fin mai jusqu’à début juillet, avec un pic sur la première quinzaine du mois de juin.

Biologie : les œufs sont pondus à l’unité et sont lâchés par la femelle en plein vol. Ceux-ci sont sensibles à la dessication. L’état de chenille s’étale du mois d’août à celui d’avril et la nymphose se produit en mai. Les imagos sont souvent perchés dans la canopée et peu visibles sauf lorsqu’ils viennent se nourrir de la sève des arbres ou des matières minérales sur le sol mouillé. Ils butinent très peu.

Plantes-hôtes : diverses Poacées et Cypéracées, parmi lesquelles les Brachypodes (Brachypodium sp.) sont supposés être la plante-hôte principale.

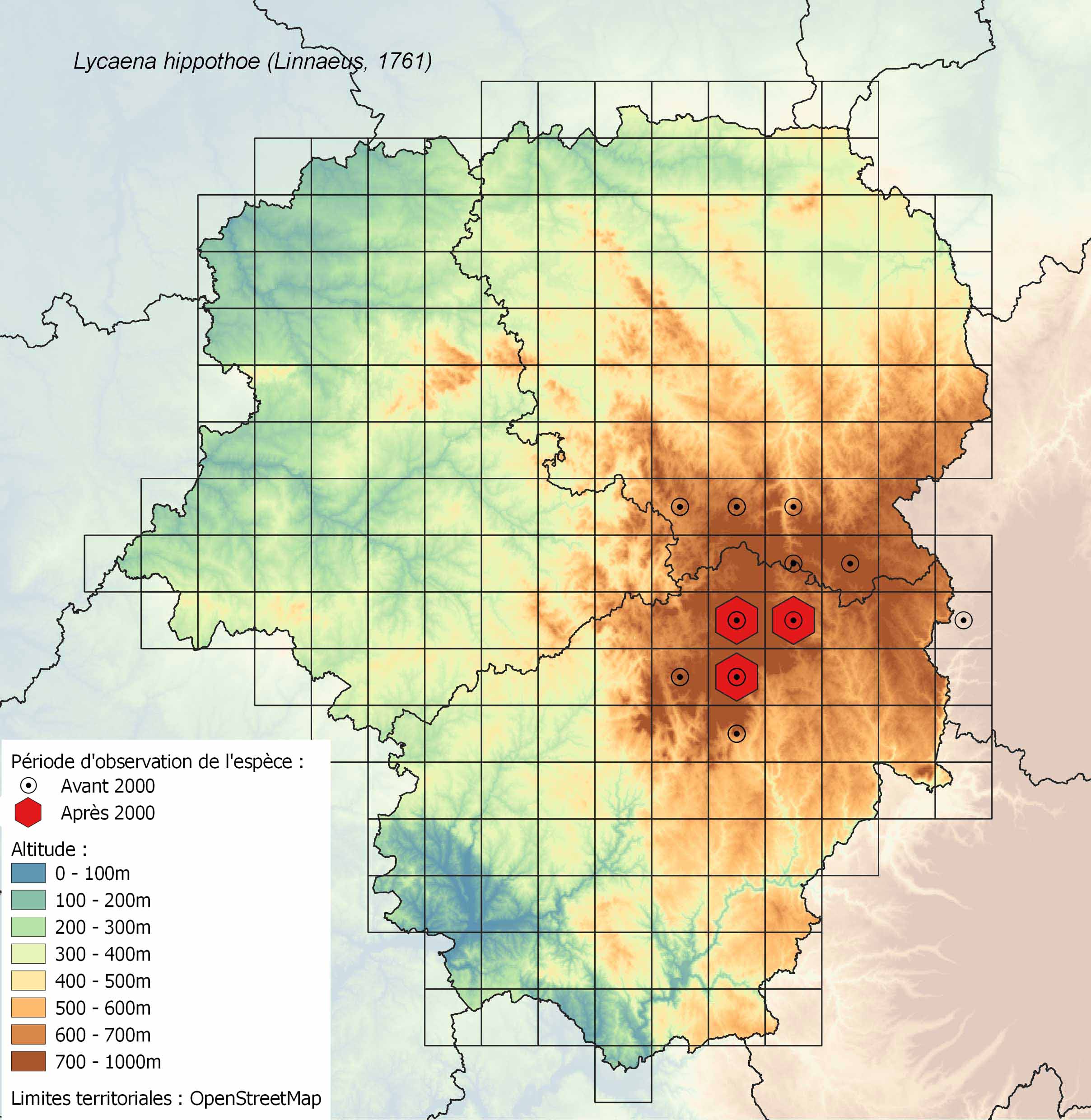

Statuts : LR Europe : LC (Préoccupation mineure). LR France : LC (Préoccupation mineure). Espèce déterminante ZNIEFF.

Répartition en Limousin : uniquement sur le plateau de Millevaches, à des altitudes supérieures à 650 m, sur un périmètre de plus en plus restreint entre Meymac, Bonnefond et Millevaches. Espèce en limite ouest d’aire de répartition.

Tendances d’évolution : très mauvaises. L’espèce, auparavant présente sur une grande partie du plateau de Millevaches au-dessus de 500 m d’altitude, a vu son aire de distribution se contracter inexorablement. Elle ne résiste que sur quelques sites, dont la plupart sont d’ailleurs en gestion conservatoire par le CEN.

Menaces : la disparition d’espaces ouverts et fleuris, conséquence de l’enrésinement massif pratiqué depuis plusieurs décennies sur le plateau. Le réchauffement climatique impacte probablement cette espèce d’affinité montagnarde qui ne peut se réfugier plus haut en altitude comme chez nos voisins auvergnats.

Phénologie : une seule et courte génération en juin.

Biologie : l’adulte butine beaucoup et a besoin de ressources nectarifères importantes qui assureront la fécondité de la femelle. Œufs pondus à l’unité. La chenille se développe un peu en été et hiverne ensuite au 3e ou 4e stade, reprenant sa croissance au printemps.

Plantes-hôtes : Polygonacées (Rumex acetosa, Bistorta officinalis).

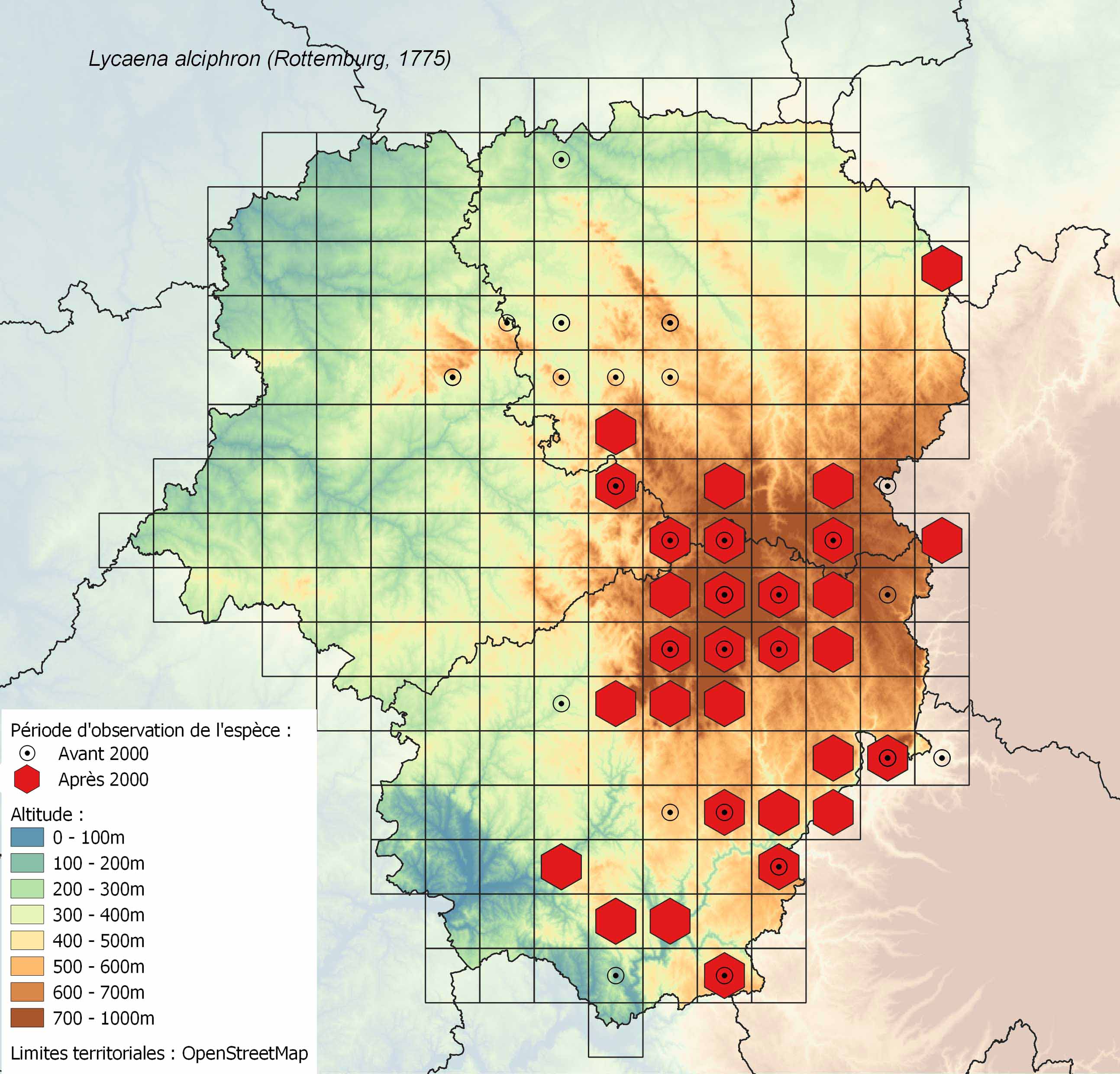

Statuts : LR Europe : LC (Préoccupation mineure). LR France : LC (Préoccupation mineure). Espèce déterminante ZNIEFF.

Répartition en Limousin : essentiellement sur la Montagne limousine et sa périphérie, également les gorges de la Dordogne. L’espèce est absente du Causse corrézien et d’une grande partie de la Haute-Vienne et de la Creuse.

Tendances d’évolution : globalement stable, mais l’espèce n’a plus été observée depuis longtemps dans le secteur des monts d’Ambazac et de St Goussaud et semble y avoir disparu.

Menaces : la fermeture des milieux consécutive à l’enrésinement.

Phénologie : une génération en juin et juillet, avec un léger décalage en fonction de l’altitude.

Biologie : les imagos sont très floricoles, aimant butiner les Ronces et le Serpolet. Les œufs sont pondus à l’unité. La chenille s’alimente quelques semaines, puis hiverne et termine sa croissance au printemps.

Plante-hôte : principalement la Petite Oseille (Rumex acetosella).

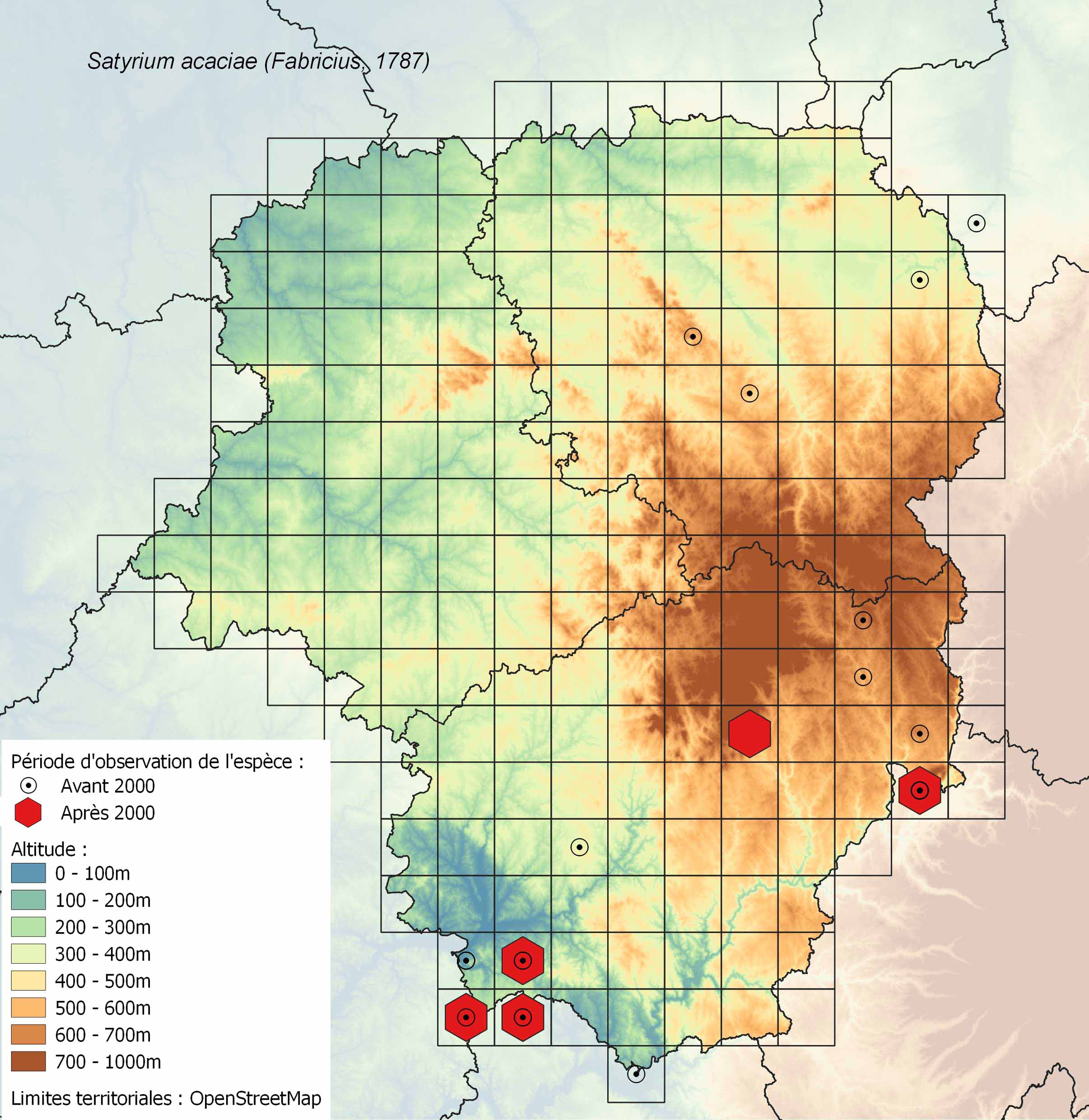

Statuts : LR Europe : LC (Préoccupation mineure). LR France : LC (Préoccupation mineure). Espèce déterminante ZNIEFF.

Répartition en Limousin : espèce rare et localisée, surtout présente sur le Causse corrézien, jamais observée en Haute-Vienne, et dont la dernière donnée d’observation en Creuse date de 1999. Néanmoins, l’espèce est difficile à contacter et identifier en raison de ses mœurs discrètes, arboricoles et de sa courte période de vol.

Tendances d’évolution : difficilement estimable vu le faible nombre de données. Le réchauffement climatique semble être un facteur plutôt positif. L’espèce a besoin d’un réseau bocager de bonne qualité, qui peut faire parfois défaut.

Menaces : les arrachages de haies, les entretiens trop réguliers et intensifs des haies et lisières.

Phénologie : une seule et courte génération en juin.

Biologie : l’imago est très floricole. Les œufs sont pondus à l’unité au niveau des rameaux ou près des bourgeons floraux. Ils sont plus difficiles à voir que les œufs de Thécla du Bouleau. Les chenilles juvéniles hivernent à l’abri dans l’œuf et n’en sortent qu’au printemps pour se nourrir.

Plantes-hôtes : Rosacées (Prunus spinosa et Prunus mahaleb principalement).

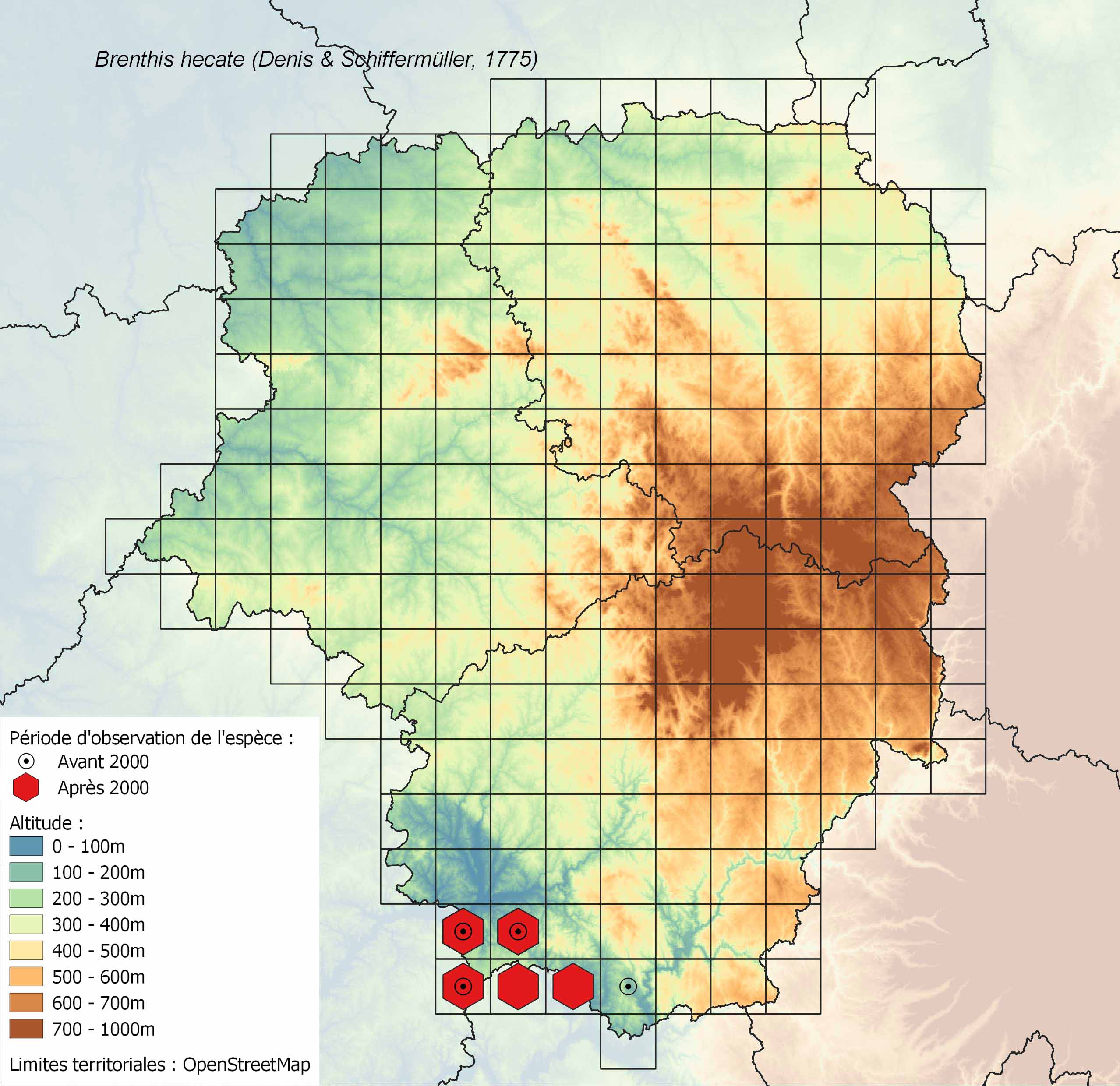

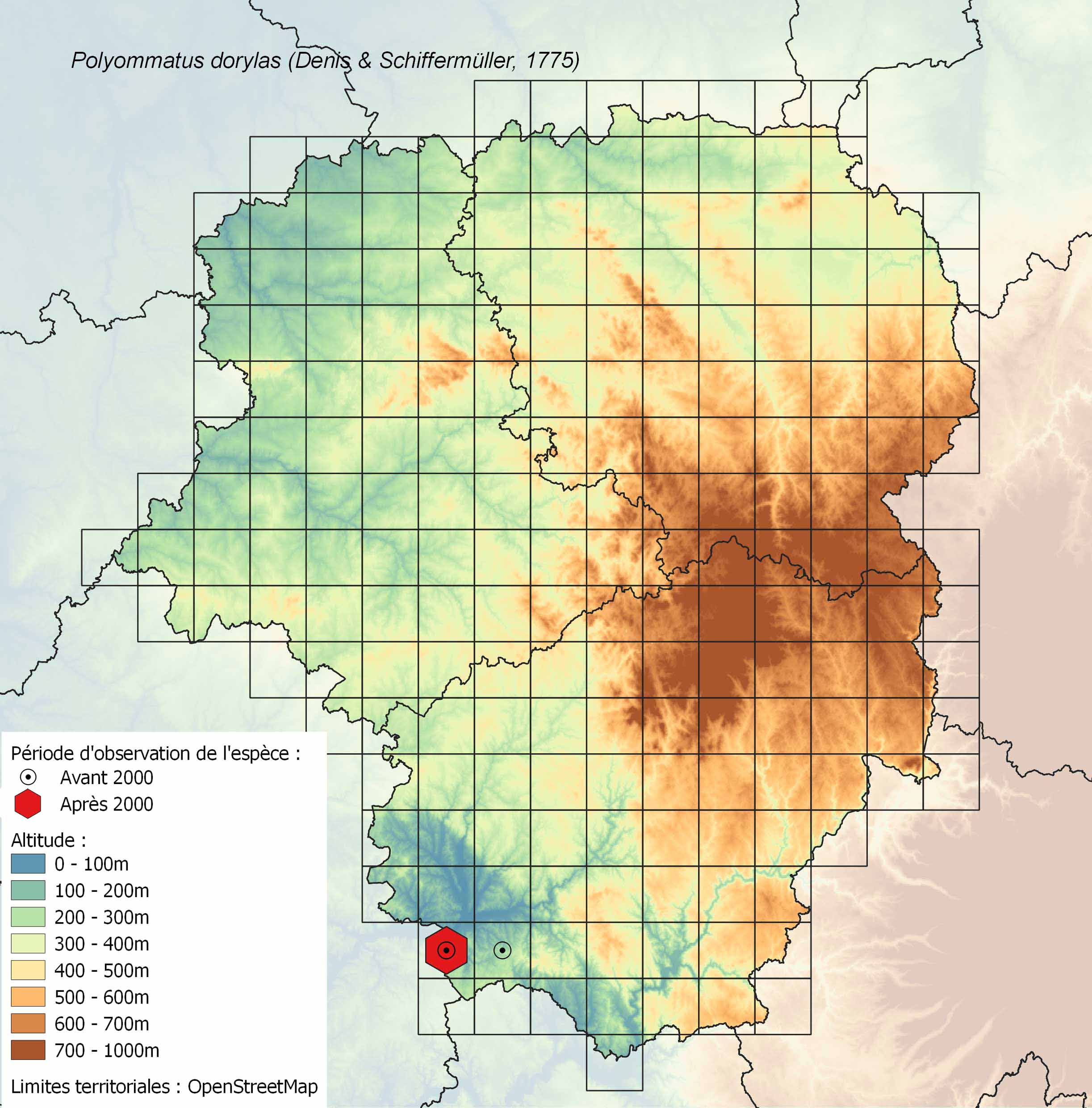

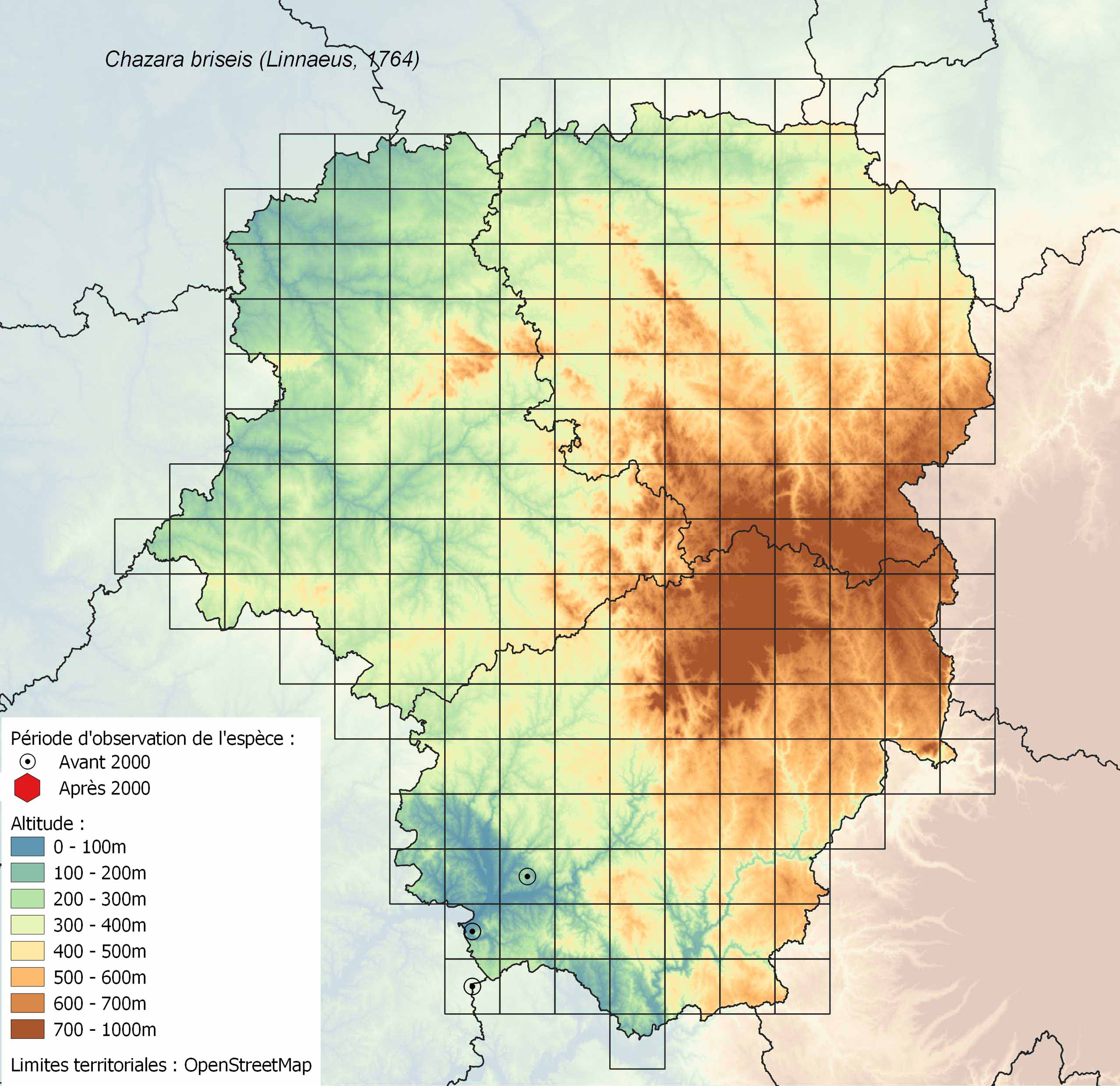

Statuts : LR Europe : NT (Quasi-menacée). LR France : NT (Quasi-menacée).

Répartition en Limousin : uniquement sur le Causse corrézien. Espèce très localisée et rare, en limite d’aire de répartition.

Tendances d’évolution : la dernière donnée remonte à 2009. Les populations des départements voisins du Lot et de la Dordogne sont faibles et ne permettront probablement pas à l’espèce de revenir en Corrèze.

Menaces : disparition des pelouses et fermeture des milieux suite à la déprise agricole, et notamment l’abandon du pastoralisme.

Phénologie : deux générations, la première en juin, la seconde en août.

Biologie : les œufs sont pondus individuellement. Les jeunes chenilles arrêtent de s’alimenter à l’automne et hivernent à l’abri, à la base des plantes. Elles s’alimentent à nouveau au printemps. Elles sont souvent accompagnées par des fourmis du genre Formica, Lasius ou Myrmica.

Plantes-hôtes : diverses Fabacées, dont la Vulnéraire (Anthyllis vulneraria) principalement.

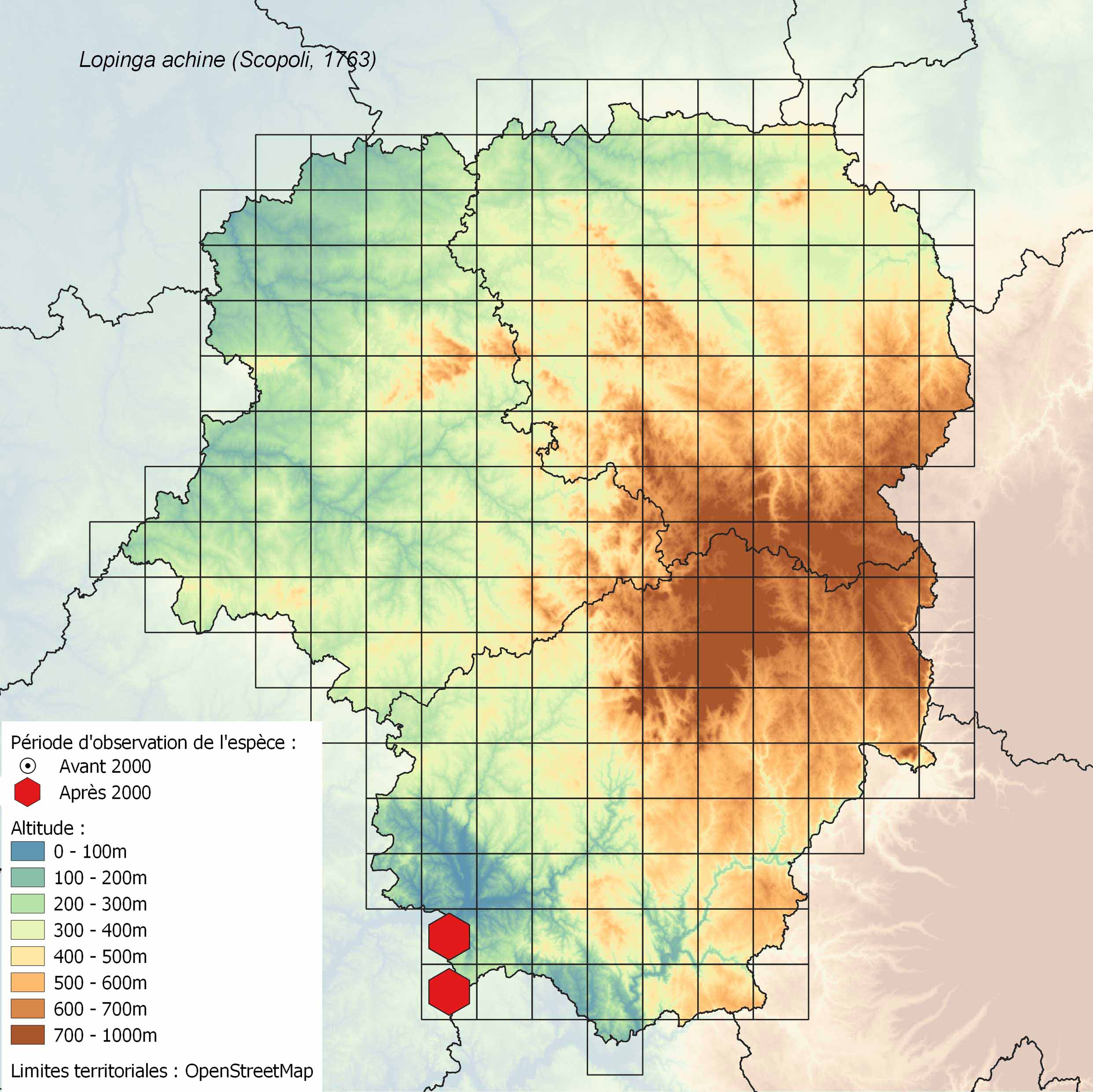

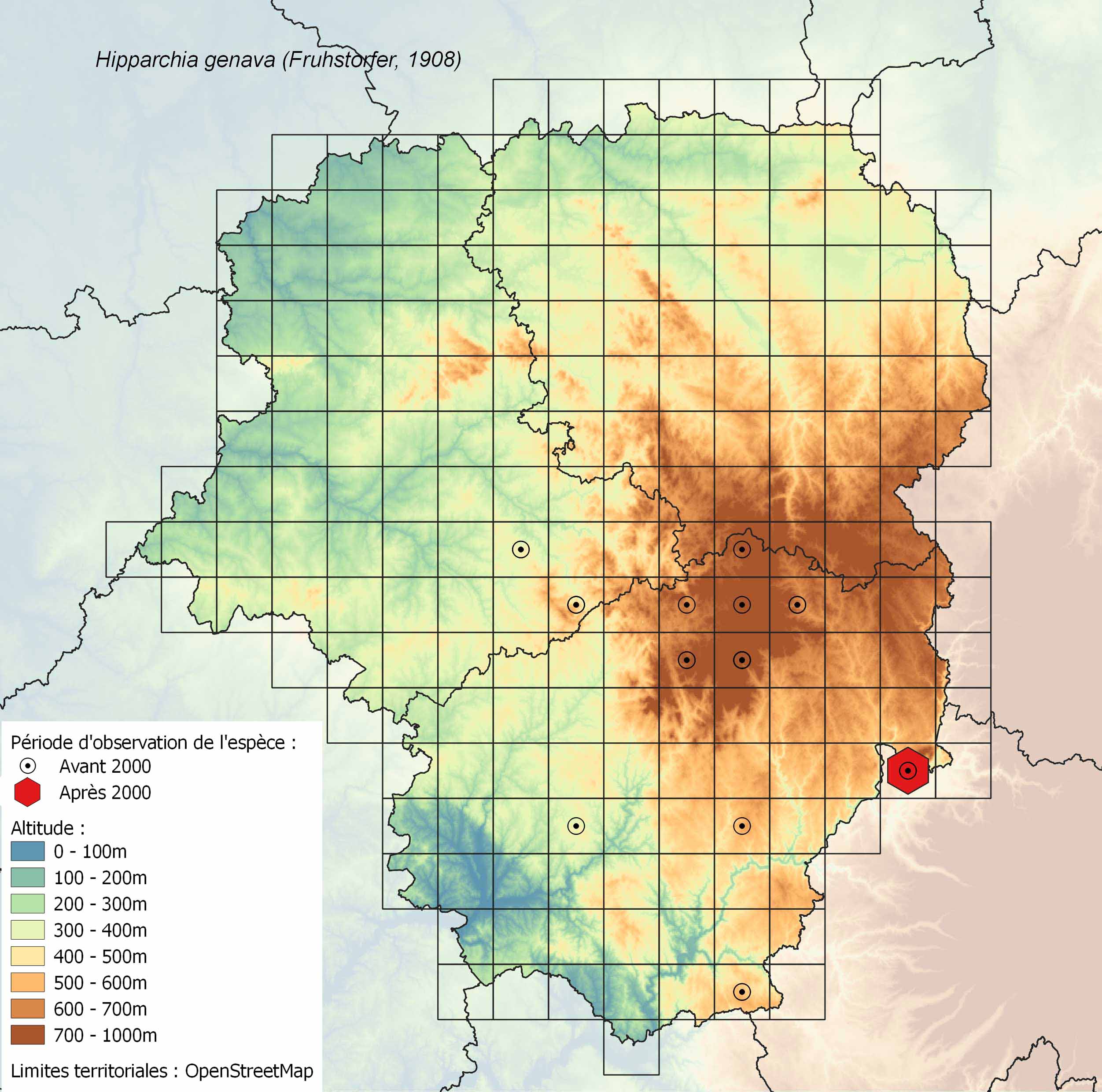

Statuts : LR Europe : NE (Non Evaluable). LR France : LC (Préoccupation mineure). Espèce déterminante ZNIEFF.

Répartition en Limousin : uniquement dans l’est de la Corrèze sur quelques stations situées sur les coteaux thermophiles des gorges de la Dordogne, au-dessus de 600 m d’altitude.

Tendances d’évolution : autrefois présente sur le plateau de Millevaches et même au-delà, l’espèce semble y avoir complètement disparu, la dernière donnée d’observation sur le plateau datant de 1999.

Menaces : la fermeture des milieux, soit d’origine anthropique (plantations de résineux notamment), soit d’origine naturelle (boisement spontané).

Phénologie : une génération entre juin et août.

Biologie : les imagos aiment se poser longuement sur l’écorce des arbres pour passer inaperçu. Ils volent souvent assez haut dans la canopée, d’un vol vif. Les chenilles hivernent au 3e ou 4e stade et s’enterrent pour se nymphoser à la fin du printemps. En raison de sa ressemblance avec le Sylvandre, il est impératif de regarder les genitalia des mâles afin de compter le nombre de bâtonnets de l’organe de Jullien (5 à 17 bâtonnets chez le Sylvandre helvète, 3 à 5 chez le Sylvandre)

Plantes-hôtes : Poacées (Brachypodium sp., Festuca sp.).

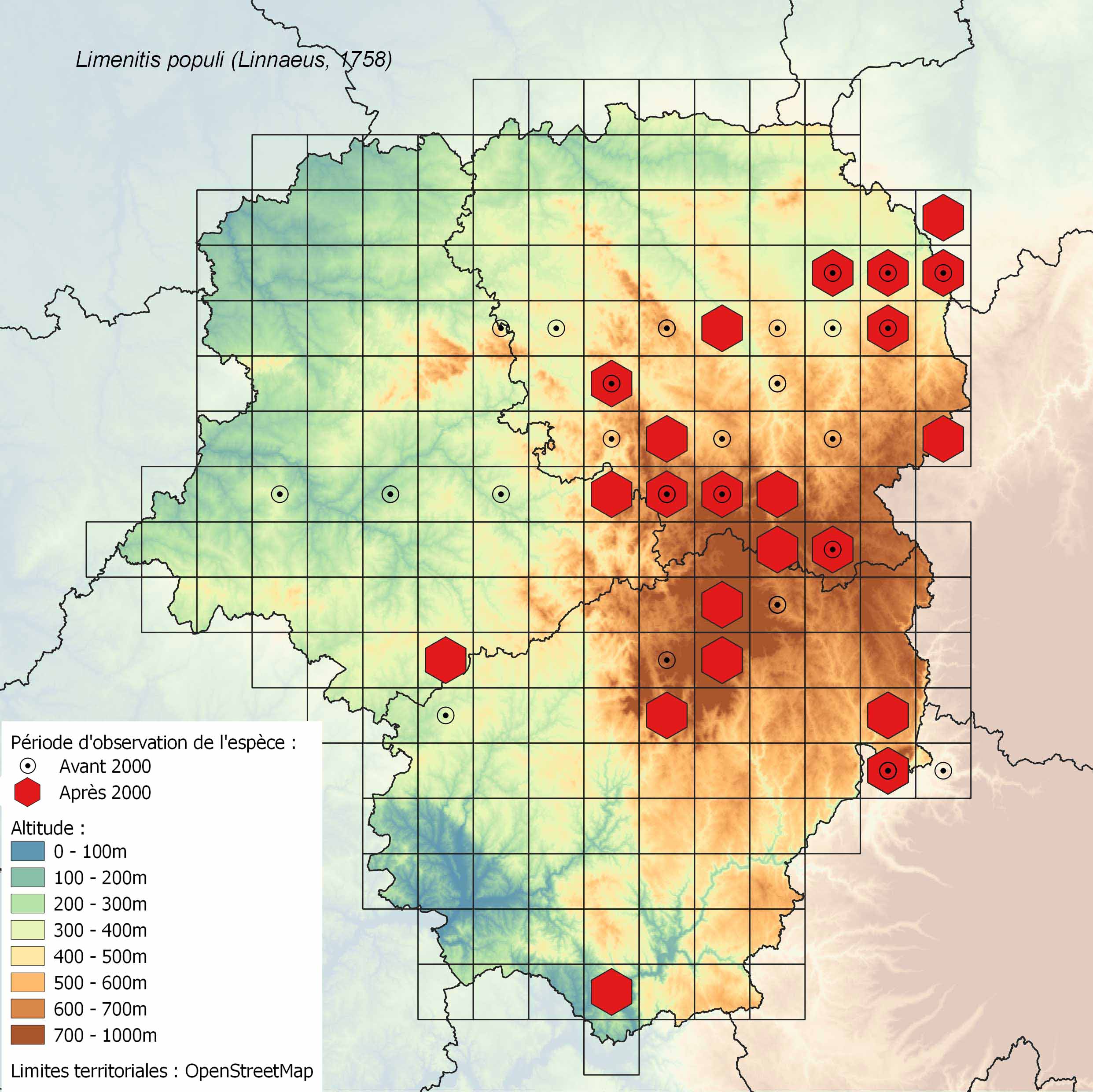

Statuts : LR Europe : LC (Préoccupation mineure). LR France : NT (Quasi-menacée). Espèce déterminante ZNIEFF.

Répartition en Limousin : dans les vallées boisées où le Tremble est encore en place, au-dessus de 500 m d’altitude.

Tendances d’évolution : mauvaises. Le Grand Sylvain a disparu de nombreux secteurs et connaît une régression accélérée ces 15 dernières années. En Haute-Vienne, la dernière donnée d’observation date de 2007.

Menaces : les pratiques sylvicoles (élimination du Tremble, entretiens intensifs des lisières, plantations de peupliers exotiques) ; le réchauffement climatique et les épisodes de sécheresse, néfastes au Tremble et aux chenilles.

Phénologie : une seule et courte génération entre juin et juillet. Les femelles vivent quelques semaines, plus longtemps que les mâles.

Biologie : les imagos femelles restent souvent haut dans les arbres où elles se nourrissent de sève. Les mâles descendent plus facilement au sol, notamment après des pluies orageuses, attirés par les excréments, les cadavres et les sédiments humides. Les œufs sont pondus à l’unité sur les feuilles de jeunes arbres, en situation mi-ombragée. Les chenilles hivernent dans un hibernaculum. Beaucoup meurent desséchées ou sont prédatées par les oiseaux au printemps.

Plante-hôte : le Tremble (Populus tremula).

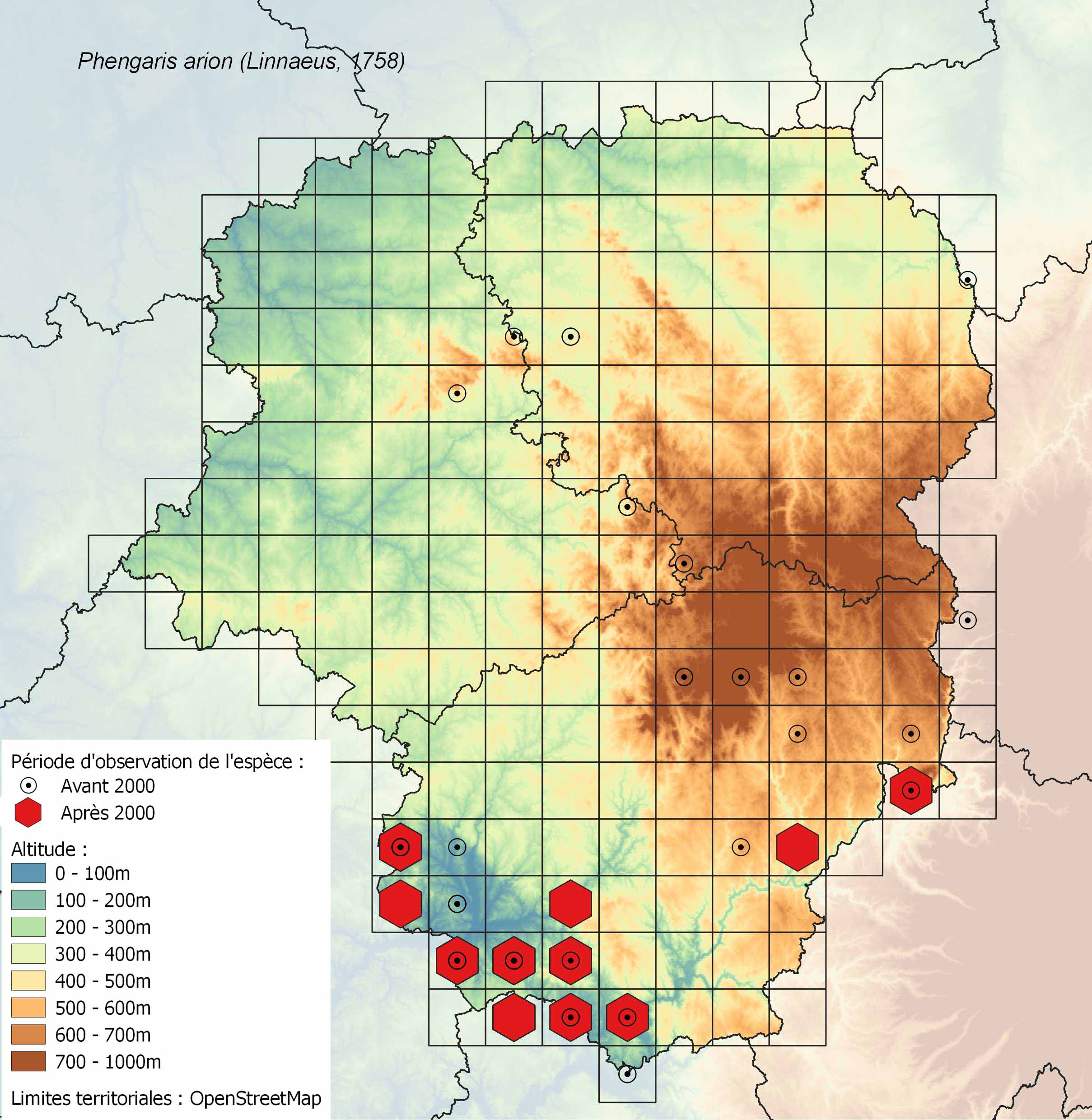

Statuts : Directive Habitats Faune-Flore, annexe IV. Protection Nationale, article 2. LR Europe : EN (En danger). LR France : LC (Préoccupation mineure). Espèce déterminante ZNIEFF.

Répartition en Limousin : sur le sud-ouest corrézien uniquement. Les dernières données dans le secteur des gorges de la Dordogne datent de plus de 10 ans.

Tendances d’évolution : l’espèce a disparu de la Creuse et de la Haute-Vienne depuis plus de 25 ans. En Corrèze, elle est également en régression, ayant disparu du Plateau de Millevaches et probablement aussi du secteur des gorges de la Dordogne.

Menaces : la fermeture des milieux qui fait disparaître les espaces prairiaux ouverts et fleuris.

Phénologie : une génération en juin-juillet.

Biologie : les adultes butinent de nombreuses fleurs. Les œufs sont pondus à l’unité. L’espèce est myrmécophile, associée notamment à l’espèce de fourmi Myrmica sabuleti, qui récupère la jeune chenille à la fin de l’été et la dispose dans la fourmilière. Celle-ci se nourrit alors des larves des fourmis.

Plantes-hôtes : Serpolet (Thymus serpyllum) et Origan (Origanum vulgare).

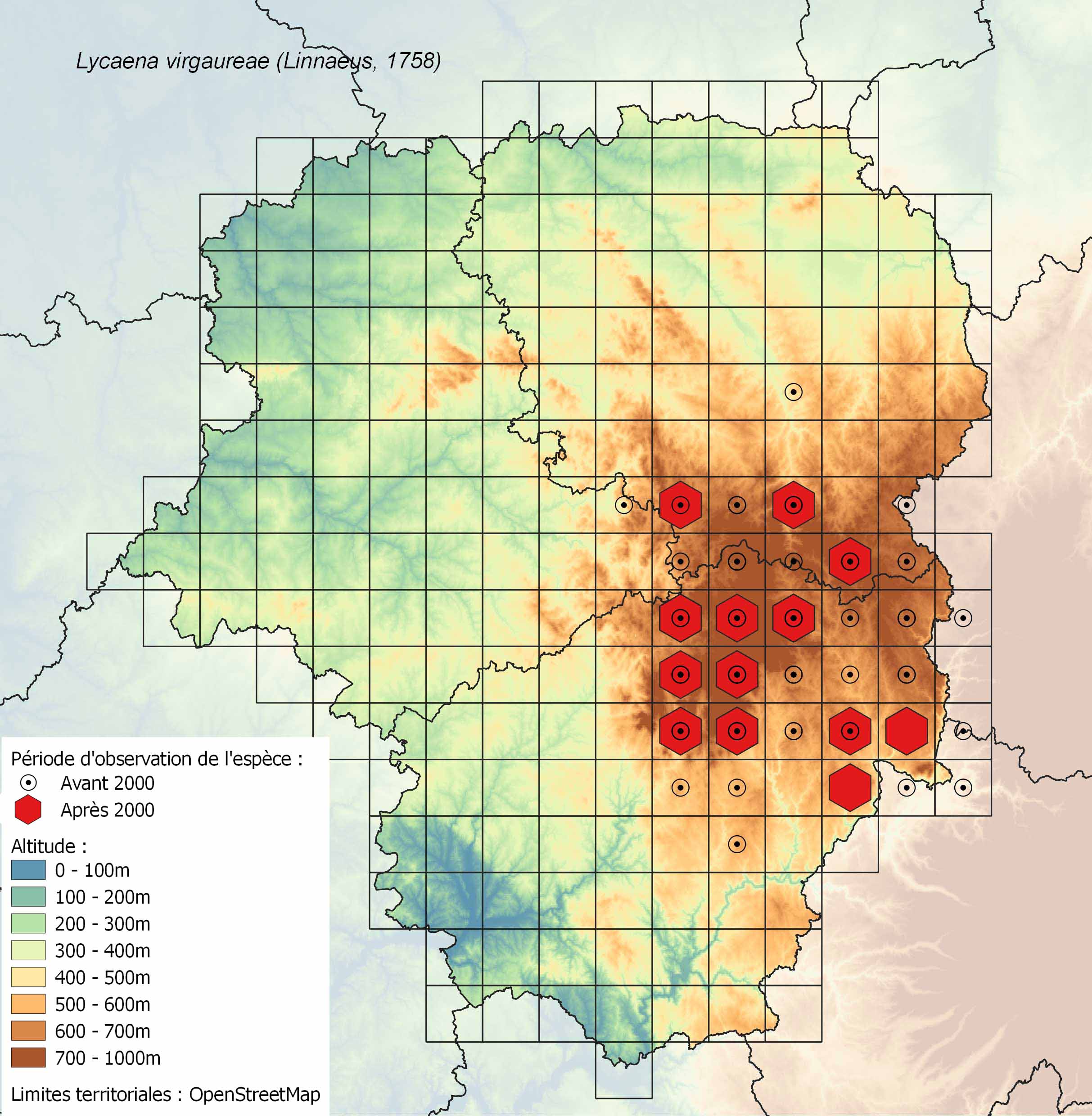

Statuts : LR Europe : LC (Préoccupation mineure). LR France : LC (Préoccupation mineure).

Répartition en Limousin : sur le plateau de Millevaches, au-dessus de 600 m d’altitude.

Tendances d’évolution : très mauvaises. Autrefois visible sur l’ensemble du plateau, l’espèce a connu un déclin foudroyant au cours des 20 dernières années (réduction de 80% du nombre d’observations). Elle est devenue l’une des espèces les plus menacées du Limousin.

Menaces : la disparition d’espaces ouverts et fleuris, conséquence de l’enrésinement massif pratiqué depuis plusieurs décennies sur le plateau. Le réchauffement climatique impacte également cette espèce d’affinité montagnarde qui ne peut se réfugier plus haut en altitude comme chez nos voisins auvergnats.

Phénologie : une génération en juillet.

Biologie : les imagos butinent beaucoup et ont besoin d’une ressource nectarifère importante. Les œufs sont pondus à l’unité. L’hivernation se passe à l’état d’œuf ou de jeune chenille. Celle-ci effectue ses phases de développement durant le printemps, se nourrissant de nuit. La nymphose a lieu à même le sol.

Plantes-hôtes : Oseilles (Rumex acetosa, Rumex acetosella).

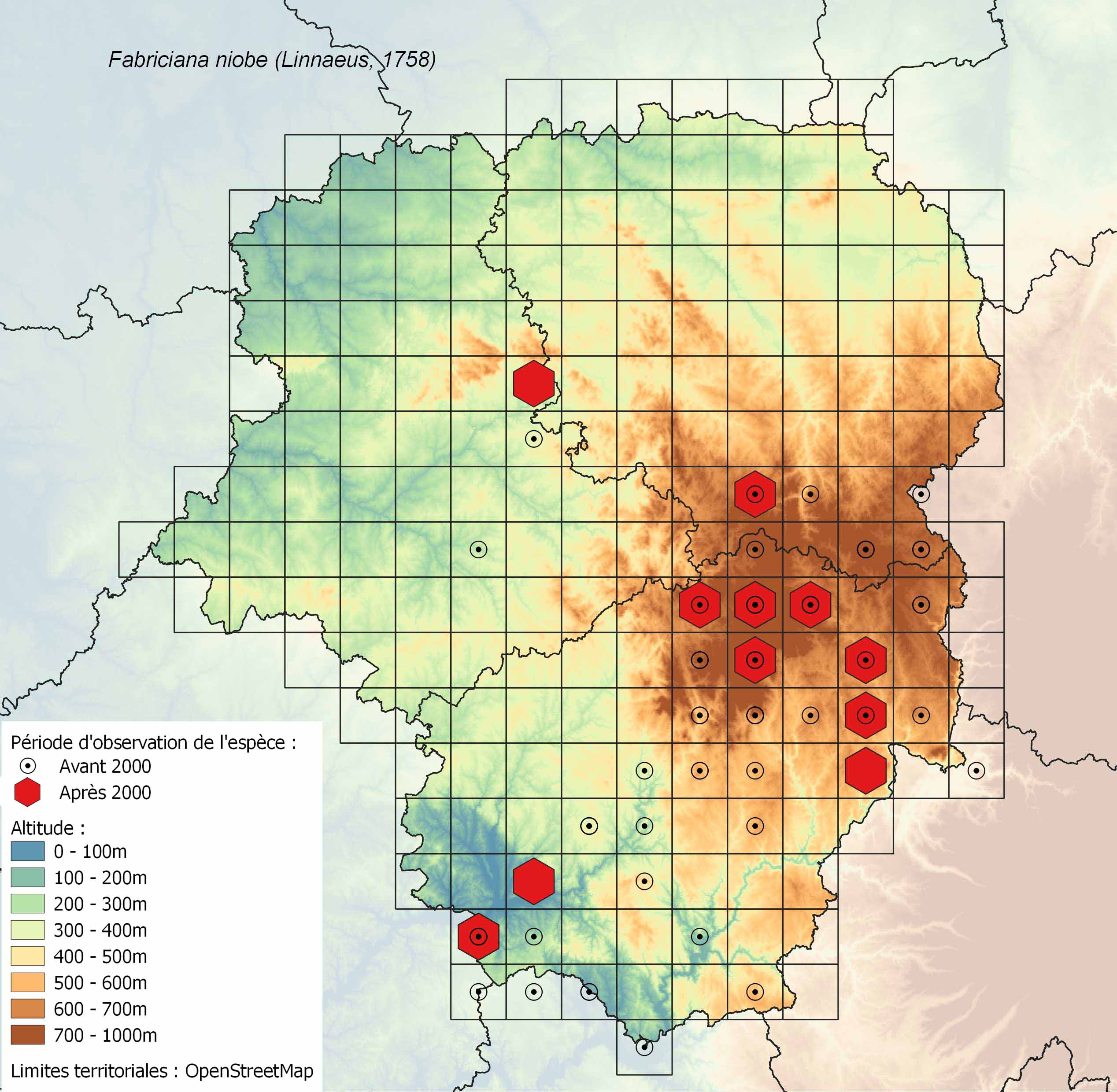

Statuts : LR Europe : LC (Préoccupation mineure). LR France : NT (Quasi-menacée).

Répartition en Limousin : principalement sur le plateau de Millevaches. Par exemple, la Réserve Naturelle Régionale de la haute vallée de la Vézère abrite une belle population. Ailleurs, présence très dispersée. Attention à la forte ressemblance avec le Moyen Nacré (prendre de bonnes photos du dessus et du revers).

Tendances d’évolution : mauvaises. L’espèce connaît un déclin au niveau national, et le Limousin n’est pas épargné. Son aire de répartition s’est fortement contractée au cours des dernières années et les observations de l’espèce sont devenues très rares.

Menaces : disparition et morcellement des habitats liés à l’intensification des pratiques agricoles et sylvicoles.

Phénologie : une génération en juin-juillet.

Biologie : l’imago butine activement, notamment les Scabieuses et les Cirses, jusqu’en bordure de route. La femelle pond ses œufs à l’unité soit directement sur la plante-hôte (souvent très réduite en été), soit sur un support sec situé à proximité, qui peut être une anfractuosité du sol ou l’écorce des arbres. L’hivernation se passe à l’état d’œuf contenant une chenille juvénile. Celle-ci en sort au printemps pour se développer.

Plantes-hôtes : Violettes (Viola odorata, Viola palustris,…).

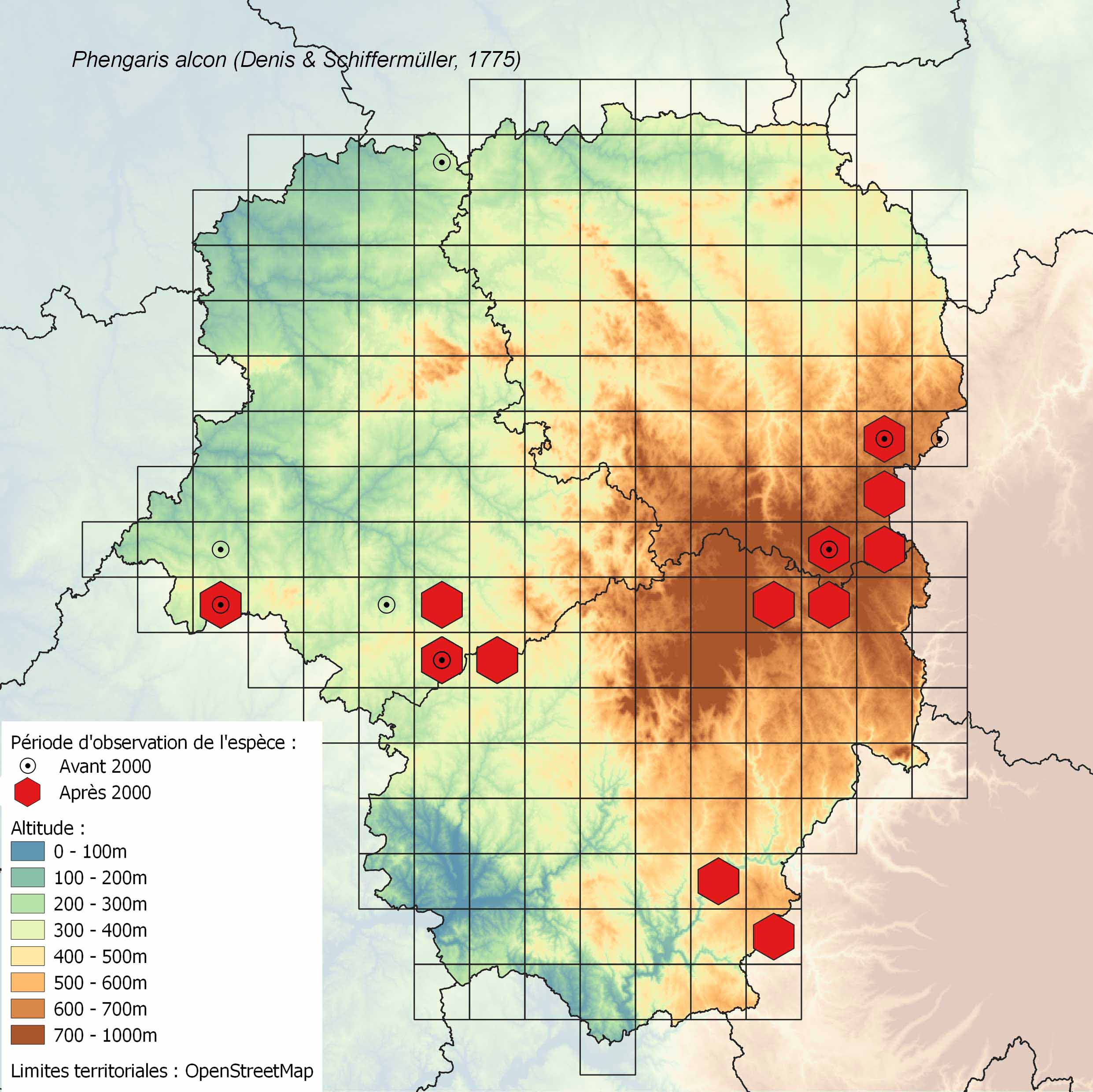

Statuts : Protection Nationale, article 3. LR Europe : LC (Préoccupation mineure). LR France : NT (Quasi-menacée).

Répartition en Limousin : moins de 10 stations seulement, la plupart petites et isolées mais réparties sur les 3 départements. Les plus importantes se trouvent sur les landes de Meuzac en Haute-Vienne et sur l’extrême est de la Creuse.

Tendances d’évolution : mauvaises. La Plan Maculinea (ancien nom de genre des Phengaris actuels) avait permis de découvrir quelques stations, mais aussi de constater la dégradation de l’état de conservation de celles déjà connues. Un certain nombre d’entre elles sont en sursis et c’est l’une des espèces les plus menacées de disparition du Limousin.

Menaces : nombreuses, vu la spécificité de l’écologie de l’espèce, dépendante d’une seule plante-hôte, de la présence de fourmis, et capable de déplacements très limités (quelques centaines de mètres seulement en moyenne). Toute modification de ses habitats peut être fatale au cycle du papillon : drainage, enfrichement, pâturage, amendements des pairies, fauche de la Gentiane. L’isolement des populations et la faiblesse des effectifs peuvent aussi générer un risque d’épuisement génétique.

Phénologie : juillet et août. Les œufs sont un bon moyen de détecter l’espèce, ils sont blancs et ne s’altèrent qu’au bout de quelques semaines, les rendant bien visibles sur les tiges et les fleurs de Gentiane pneumonanthe.

Biologie : l’imago ne vit en moyenne qu’une semaine, il s’alimente peu et priorise la reproduction. La ponte s’effectue sur les hampes florales dont certaines sont très prisées et accueillent une dizaine d’œufs. Les chenilles en sortent par la base, gagnant l’intérieur des fleurs pour se nourrir des ovaires. La compétition alimentaire les pousse au cannibalisme, de manière qu’il ne reste souvent qu’une seule chenille par hampe florale. Après la 3e mue, les chenilles se laissent tomber au sol et se font adopter par des fourmis du genre Myrmica. Elles passent l’hiver dans la fourmilière en se nourrissant du couvain.

Plante-hôte : Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe).

Statuts : LR Europe : NT (Quasi-menacée). LR France : VU (Vulnérable). Espèce déterminante ZNIEFF.

Répartition en Limousin : 3 stations seulement sont connues sur le Causse corrézien, et la dernière observation de l’espèce date de 1995.

Tendances d’évolution : il est très probable que l’Hermite ait disparu du Limousin, faisant écho à la tendance nationale. C’est l’espèce ayant connu le plus fort déclin en France (disparition de 47 départements). Les populations s’effondrent également sur le département voisin du Lot, et sur la seule station connue de Dordogne, la dernière observation date de 2017.

Menaces : l’embroussaillement des pelouses calcicoles suite à l’abandon du pâturage ovin ; les sécheresses. Une étude dans le département du Lot a montré que celle de 2003 a eu un impact négatif très fort sur la plante-hôte.

Phénologie : une génération entre juillet et septembre.

Biologie : l’imago est souvent posé au sol sur des pelouses calcicoles avec des zones écorchées, où il est difficile à voir car son aspect mimétique lui permet de se confondre avec le milieu. Pour cette espèce, la période de maturation des œufs chez la femelle après la fécondation est estimée entre 12 et 30 jours, si bien que beaucoup de femelles meurent avant même d’avoir pu commencer à pondre. Pour qu’une population se maintienne, il faut donc de gros effectifs. La chenille hiverne. Elle se nourrit exclusivement la nuit.

Plantes-hôtes : Poacées (Bromus sp., Festuca sp., Brachypodium sp., Sesleria caerulea,…).

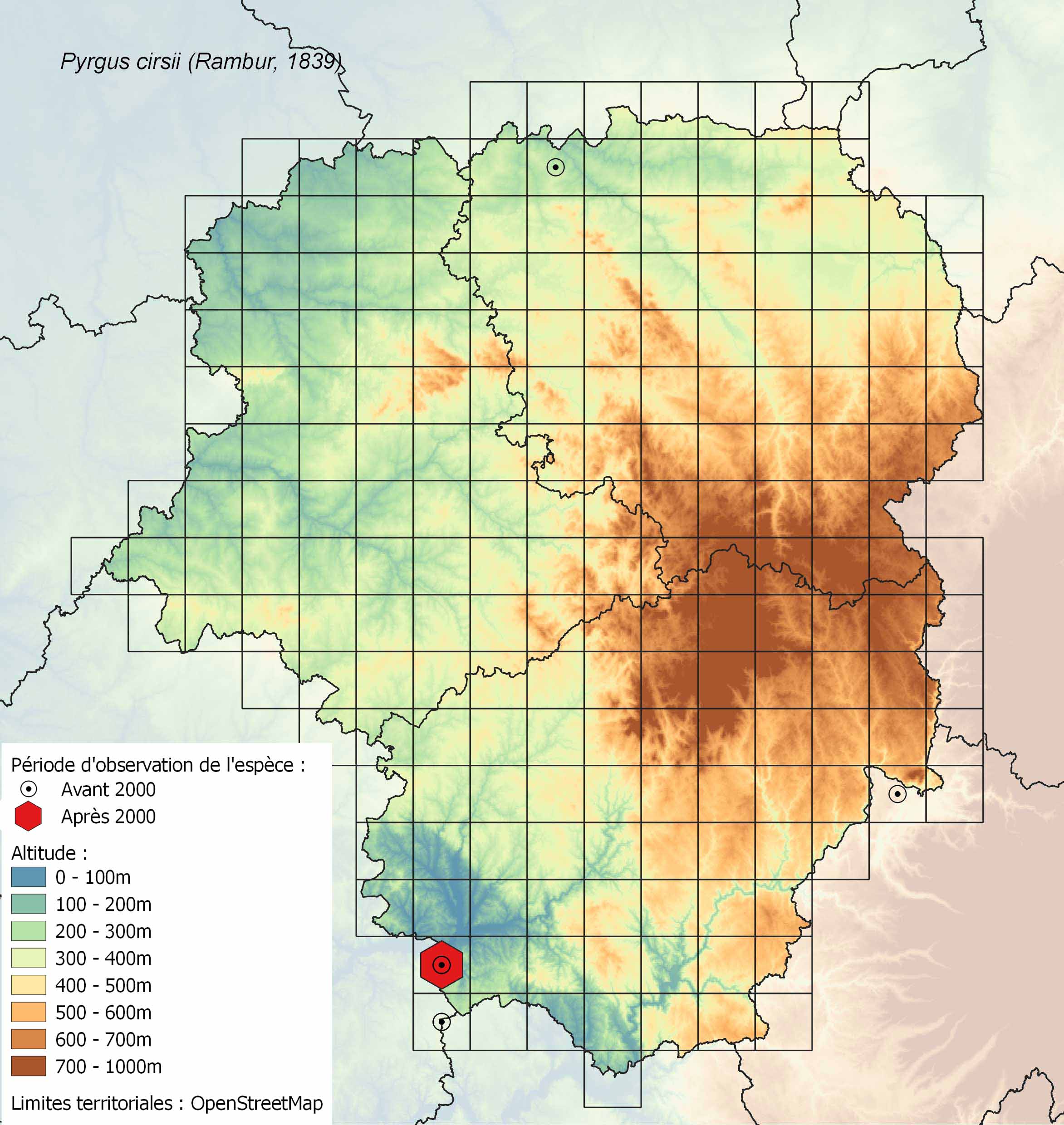

Statuts : LR Europe : VU (Vulnérable). LR France : NT (Quasi-menacée). Espèce déterminante ZNIEFF.

Répartition en Limousin : observations récentes uniquement sur le Causse calcaire corrézien, mais d’autres données anciennes existent sur l’est de la Corrèze et en Creuse. Espèce impossible à déterminer à partir de critères morphologiques en raison de sa forte ressemblance avec l’Hespérie des potentilles (Pyrgus armoricanus) et l’Hespérie du Faux-Buis (Pyrgus alveus). Le prélèvement des individus est donc indispensable pour l’identification après dissection des genitalia.

Tendances d’évolution : difficiles à évaluer en Limousin en raison du faible nombre d’observations. Au niveau national, l’espèce a disparu de 20 départements, ce qui explique son inscription à la liste des espèces cibles du PNA.

Menaces : la fermeture des habitats et la perte d’habitats de pelouses et des prairies maigres suite à la déprise pastorale.

Phénologie : une génération, plutôt en fin d’été (août-septembre).

Biologie : seule espèce de Pyrgus à hiverner à l’état d’œuf. La chenille en sort au printemps pour s’alimenter. Elle se confectionne un abri constitué de plusieurs feuilles de potentilles.

Plantes-hôtes : Rosacées (Potentilla sp.).